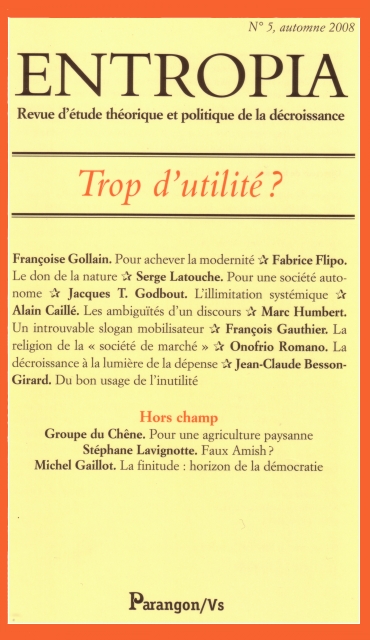

N° 5 - Trop d’utilité ?

Tandis que s’étrécit le champ des possibles en partage, le trop excède en tout : trop d’injustices, trop d’insignifiances, trop de violences, de crises écologiques et de désastres sociaux... Cette situation ne serait-elle pas en relation paradoxale avec l’importance démesurée accordée à l’utilité ? L’utilitarisme est une doctrine - née en 1827 - selon laquelle l’utile est le principe de toutes les valeurs, dans le domaine de la connaissance comme dans celui de l’action. Cette peste moderne a conduit l’espèce humaine au bord du gouffre. Confondant le nécessaire et l’utile, elle ampute l’être humain des registres de la gratuité, de l’inutilité et de la sensibilité de la pensée qui sont pourtant les signes universels de sa singularité plurivoque. Elle mutile tous les rapports sociaux en les soumettant aux diktats de la marchandise. On peut avancer que, par nombre de ses aspects, l’idée de décroissance est née d’un sursaut de rébellion contre cet égarement. Depuis sa création, en 1981, le MAUSS - Mouvement Anti-utilitariste dans les Sciences Sociales - a exploré le terrain d’un anti-économisme effectif. Sans renier cette filiation parmi d’autres, l’objection de croissance a choisi de radicaliser l’analyse et de bouleverser l’offre théorique et politique face à une crise anthropologique sans précédent. La discussion de famille engagée entre ces deux mouvements d’idées se devait de devenir publique. Serait-ce, là, une autre façon d’oser ranimer le vieux débat entre réforme et révolution ?

Pas de liberté sans monde commun

Pour Françoise Gollain, interroger les excès de l’utilité comme le propose « la décroissance » ne va pas sans risque, mais celui-ci peut être évité dans la mesure où l’idée de décroissance s’appuie sur une écologie politique soucieuse de ne pas « rabattre le politique sur le scientifique ». Théoriquement, « La pensée anti-utilitariste dispose d’une avance considérable par rapport aux cercles altermondialistes qui ne visent qu’une gestion plus « rationnelle de l’économie », puisqu’elle interdit de placer la société autre à promouvoir sous le signe d’une quelconque nécessité, fut-elle éco-économique ». Cette affirmation laisse ouvert un champ des possibles contradictoires, car, y compris dans le don, l’intérêt peut faire retour et devenir en quelque sorte une utilité « supérieure » dans l’organisation pratique d’une société contre la démesure telle que le suggère le mouvement pour la décroissance. Sous jacent à ce débat, il est vrai que se pose la question de l’héritage de la modernité, en particulier pour proposer une éthique à l’époque de la crise écologique et systémique.

Fabrice Flipo s’étonne encore de l’absence du Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales (MAUSS) sur la question écologique. Pour combler cette lacune, il souligne que, derrière l’enjeu de sobriété d’un mode de vie compatible avec l’équilibre écologique planétaire, se profile en réalité un état d’urgence dans lequel l’exercice de la démocratie est en péril. L’évolution dominante des institutions va en sens contraire : elle accroît la division du travail, promeut l’éco-efficacité et le « développement durable » qui revient à dire : polluons moins pour pouvoir polluer plus longtemps. S’en tenir à une organisation sociale et politique en délaissant la question de la nature et celle de la juste répartition et de la gestion de ses ressources, c’est reconduire une visée utilitariste dont le MAUSS se veut pourtant le pourfendeur. Les fondements anthropologiques de ce souci de la nature restent le lieu de débat. « Mauss a étudié comment l’échange est pris dans un ensemble plus vaste d’obligations et de liberté, de créativité et d’amicalité, qui constituent le lien des sociétés. Néanmoins, le don ne peut-il pas être le paradigme d’une nouvelle sociologie, qui prendrait en compte le don de la nature ? Nous pensons que la voie est praticable. Le Mauss devrait s’en saisir. »

Serge Latouche, membre historique des deux familles, la « maussienne » et la « décroissante », ne cesse, après et avec quelques autres, de pourfendre les apories d’une liberté individuelle sans monde commun. « L’injustice sans limites qui se développe avec la mondialisation pousse à son point extrême le paradoxe de la société moderne en transformant toujours plus les sujets conformément au mythe de l’individu et en rendant possible, de ce fait, la manipulation quasi totale ». « L’impasse faite, dès l’origine, sur le monde dans la construction libérale ou l’oubli de la nature dans l’économie politique fait surgir une aporie redoutable. La société de marché se heurte au mur des limites de la planète. Toute l’ingéniosité humaine peut reculer le moment de la confrontation, elle est impuissante à l’abolir ». Face à cette situation anthropologique totalement inédite, la pensée de la décroissance a fait de l’autonomie, au sens fort du terme, qui implique la recherche d’un fonctionnement concret de la réciprocité en tout domaine, son axe de réflexions et de propositions. Mais il n’a pas d’autonomie personnelle sans interdépendance avec l’autonomie de la société. Comment trouver une issue ? Serge Latouche pense à cinq pistes pour relever le défi : « Le tirage au sort, la procédure, la démocratisation des statuts, le localisme, la convivialité ». En jalonnant leur exploration et non sans s’expliquer sur chacune d’elles, il ouvre un champ de réflexions et suggère des pratiques qui alimenteront le débat tant au sein du MAUSS que chez tous ceux qui considèrent l’objection de croissance comme une nécessité vitale et un nouvel art de vivre.

Pas de monde commun sans liberté

Pour Jacques Godbout, « L’illimitation moderne est en partie extérieure aux sentiments, aux passions. Elle est une nécessité du système, elle en est même son moteur. » Mais, rajoute-t-il, « Que penser en effet d’un moteur qui aurait besoin d’accélérer en permanence pour fonctionner ? C’est la définition de la société de consommation, de l’illimitation systémique ». Il convient de se rappeler que l’utilitarisme est, au 19e siècle, la philosophie de la bourgeoisie montante qui s’oppose à l’aristocratie. Inventant « le public », elle crée le « client » valorisé par le développement de la démocratie en Europe. Entre le marché et la démocratie représentative s’instaure une complicité dont on a pu constater l’évolution jusqu’aux excès ravageurs du clientélisme et de la publicité. Montesquieu l’avait parfaitement compris : « C’est la nature du commerce de rendre les choses superflues utiles, et les utiles nécessaires ». Dans le conflit historique et pendulaire entre « le producteur » et « le receveur », Jacques Godbout estime que l’on ne peut pas remettre en question « la révolution du receveur » et qu’il faut miser sur sa légitimité introduite par l’utilitarisme.

Alain Caillé interroge l’ambiguïté du « radicalisme ». « L’engagement du MAUSS dans le combat contre l’illimitation ne devrait-il pas l’amener à endosser sans hésiter le mot d’ordre par excellence anti-illimitation que représente la décroissance ? ». Sa raison d’être n’est-elle pas la dénonciation de l’instrumentalisation généralisée du monde ? « Une croissance écologique qui ferait augmenter régulièrement un PNB vert n’a rien d’intrinsèquement inconcevable et pourrait recevoir l’assentiment d’un Lester Young ou d’un Nicholas Stern. »

L’auteur, après avoir quelque peu moqué les excès incantatoires et irréalistes de certains partisans de la décroissance, imagine deux scénarios possibles face à l’avenir : « un scénario sans catastrophe » et « un scénario avec catastrophe ». Dans le premier cas de figure, il ne s’agirait pas d’abolir le capitalisme mais de le « circonscrire », de le « civiliser » et de favoriser les diverses formes possibles de « l’économie informelle ». Dans le second, il n’y aurait pas d’autre issue que de renouer fondamentalement avec l’invention démocratique mise en péril depuis la financiarisation de l’économie.

Marc Humbert s’interroge sur un introuvable slogan pour faire bouger le monde. « Croissance, développement, développement durable, décroissance, voilà quatre termes qui entendent qualifier un chemin à suivre par une collectivité en se référant principalement à sa relation avec l’évolution générale de la quantité et de la nature des biens et services qui sont mis à disposition de ses membres ». L’auteur examine à la loupe le contenu de chacun de ses slogans. Il les différencie idéologiquement dans leur évolution historique et les met en regard avec les recherches du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Comme les objecteurs de croissance, il considère que « Le monde tel qu’il est s’est constitué en un « ordre établi » qui met la planète en péril et où des inégalités paraissent inacceptables ». Mais il estime que le slogan de la décroissance « n’offre pas d’indications sur les contours du futur en termes de changement de société », tout en reconnaissant l’utilité de tous ceux qui sonnent l’alerte face aux lourds enjeux actuels, parlent, critiquent cette course vers l’abîme et œuvrent à éveiller la conscience de leurs concitoyens.

Libérer tous les possibles d’un monde commun

Tout en considérant la modernité comme « un moment de bascule entre deux humanités, l’une structurée religieusement et l’autre non », François Gauthier avance que « la société de marché » peut être comprise comme une religion dans la mesure où, en suivant l’intuition durkheimienne, la religion relève du moment de fondation et de totalisation du social. « Le marché opère ainsi dans la culture de manière à moduler les attentes et les conduites, à donner une image plausible du monde et à offrir un modèle pour l’ensemble de la vie sociale. En somme, le marché apparaît dès lors comme une pièce maîtresse de cette religion que nous essayons de définir. » Pour François Gauthier, il est essentiel de comprendre les fondements religieux de la société de marché et son enracinement dans l’évidence utilitariste. Pour les objecteurs de croissance comme pour la réflexion anti-utilitariste, il s’agit de bien connaître son ennemi afin de penser la riposte en connaissance de cause. « À ce sujet, Marx avait raison : toute critique radicale est d’abord et avant tout une critique de la religion ».

Onofrio Romano, pour dénoncer « l’insoutenabilité du régime d’accumulation des biens » s’appuie sur l’œuvre majeure de Georges Bataille : « La part maudire », précédé de « La notion de dépense ». Si, pendant des décennies, la croissance a pu apparaître comme obéissant à la pulsion de vie, les sociétés qui l’ont adoptée et exportée n’ont pas su régler la vraie question anthropologique qui est celle de l’usage de « l’énergie excédentaire soustraite à toute utilité ». Le fait que la décroissance se réfugie dans l’obsession de la catastrophe est le premier symptôme de sa faiblesse « politique ». En ce sens, la décroissance ne fait qu’accompagner l’air du temps sans proposer un véritable « retournement », « ce qui la rend attrayante dans l’immédiat mais faible sur le long terme », car elle ne considère pas cette tendance comme le « symptôme » d’un trouble bien plus profond et qui n’est pas réductible aux effets d’une crise économique, ni même à un désastre écologique. « La fin de l’être n’est pas l’existence, mais « la dépense » ce qui fait de la catastrophe non pas un problème mais une « destination naturelle ». Quelle société au-delà de la croissance ?, se demande alors l’auteur. Pour lui, « Le défi n’est pas de préserver une existence trop protégée et immobile, mais de requalifier les voies de la dépense. Rendre à la dépense sa beauté, sa capacité décisionnelle, sa grandeur, la respiration générale, mais surtout la capacité de soustraire l’existence à l’étau de l’utilitaire pour la reporter sur le plan du sacré ».

Jean-Claude Besson-Girard, interroge « le bon usage de l’inutilité. Pour lui, l’idée de décroissance est non pas la fille mais la cousine provocante et radicale du MAUSS, qui, antérieurement, a exploré le terrain d’un anti-économisme effectif. Il considère « tous les discours sur la prophétie des catastrophes comme dépassés et inutiles, car il ne s’agit plus de prédictions ni de probabilités, mais d’un existant dont la manifestation est déjà là. Le fait que cette réalité de ne soit pas encore reconnue par tous, n’invalide pas sa vérité factuelle. Il en diffère, seulement et dangereusement, le moment de mettre en œuvre les actions nécessaires pour tenter d’en atténuer les plus violentes conséquences ». Mais, si la décroissance est, à sa manière et pour beaucoup, « l’expression existentielle et poétique de ce rejet de l’insignifiance du vécu morcelé, de la vie amputée, il faut repartir de ce constat douloureux d’effacement du sens et de gommage de l’horizon, particulièrement vif chez les plus jeunes de nos contemporains ». Face à la crise de l’art de vivre, qui a atteint aujourd’hui son paroxysme d’insignifiance, l’auteur préconise la pratique des vertus oubliées de l’inutilité et de la gratuité. Il en appelle à « une poétique de la décroissance » pour résister aux dangers majeurs de notre temps, pour bâtir un monde moins inhumain et plus désirable.

Sommaire

Trop d’utilité ? Anti-utilitarisme et décroissance ..... 3

Pas de liberté sans monde commun ..... 5

Pour achever la modernité. Françoise Gollain ..... 7

Le don de la nature. Fabrice Flipo ..... 23

Pour une société autonome. Serge Latouche ..... 35

Pas un monde commun sans liberté ..... 49

L’illimitation systémique. Jacques T. Godbout ..... 51

Les ambiguïtés d’un discours. Alain Caillé ..... 59

Un introuvable slogan mobilisateur. Marc Humbert ..... 69

Libérer tous les possibles d’un monde commun ..... 91

La religion de la « société de marché ». François Gauthier ..... 93

La décroissance à la lumière de la dépense.

Critique d’un pari utilitariste. Onofrio Romano ..... 107

Du bon usage de l’inutilité. Jean-Claude Besson-Girard ..... 123

Hors champ ..... 133

Pour une agriculture paysanne. Groupe du Chêne ..... 135

Faux Amish ? Stéphane Lavignotte ..... 155

La finitude : horizon de la démocratie. Michel Gaillot ..... 175

Notes de lecture ..... 187